徳島県

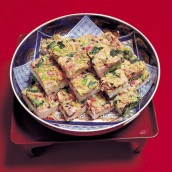

秋祭りには欠かせない白身魚の押し寿司

ぼうせの姿寿司

秋祭りの時期になるとつくられる押し寿司。魚を7時間以上、酢につけるとやわらかくなり、頭まで食べられる。

徳島県のすしの起源は古く、平安期に朝廷に阿波から魚のすしを贈った記録があるが、現在のような行事食としてつくられ始めたのは19世紀になってから。ぼうぜは、イボダイ、ウボゼ、シズなど、様々な呼び名がある。8〜11月頃に多くとれる白身魚で淡白な味。血合いや骨が少なく、食べやすい。

分量 : 4人前

- ぼうぜ8尾

- 塩小さじ1と1/2

- 酢1.5カップ

- 米280g

- 水1と2/3カップ

- 上白糖大さじ3

- 酢大さじ1と1/3

- ゆず酢大さじ1と1/3

- 塩小さじ1弱

- うまみ調味料0.4g

- 練わさび4g

- 甘酢しょうが32g

- すだち2個

- 1.

- ぼうぜはウロコをとり、頭を左に向ける。

背開きして頭まで開き、気になる場合は腹の骨もとる。 - 2.

- 頭を右にして、中骨にそって切り開く。

- 3.

- 中骨を切り取る。背びれ、胸びれ、尾びれは残す。

(とると形がくずれてしまうため) - 4.

- えら・目をのぞき、血合いものぞいて、流水できれいに洗う。

- 5.

- 塩をふって、30分〜1時間おく。

(一晩ねかすと、さらにおいしい) - 6.

- ぼうぜを酢水で洗い、魚がつかるくらいの酢に30分〜1時間浸ける。

(好みで酢に砂糖を入れても良い) - 7.

- ざるにあげて、酢をきる。

- 8.

- 米を洗って、ざるにあげ、炊飯器に入れて、夏場は30分、冬場は1時間、吸水させてから、炊く。

- 9.

- 上白糖、酢、ゆず酢、食塩、うまみ調味料で合わせ酢をつくり、炊きあがったご飯に混ぜて冷ましておく。

- 10.

- すし飯80gを、ぼうぜの大きさに握り、形を整える。(好みでわさびをつける)

ぼうぜですしを包み込み、上から軽く重石をして、押し寿司にする。

輪切りにしたすだちをのせ、甘酢しょうがを添える。

資料提供 : とくしまの郷土料理